机构名称:

¥ 1.0

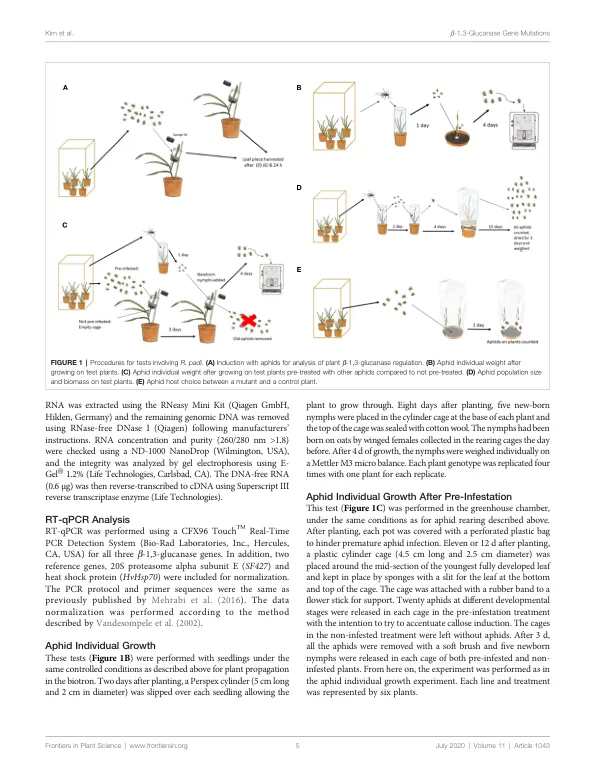

植物中胼胝质沉积是由各种应激因素引起的,例如当植物受到食草动物和病原体的侵袭时。以蚜虫为例,蚜虫破坏的韧皮部筛管被胼胝质堵塞,预计会减少蚜虫对韧皮部汁液的接触,而蚜虫诱导的宿主植物中降解胼胝质的 b -1,3-葡聚糖酶基因上调可能会抵消这种对蚜虫表现的负面影响。我们用大麦突变体测试了这一假设,其中两个 b -1,3-葡聚糖酶基因(1636 和 1639)中的一个或两个已通过 CRISPR/Cas9 技术在 cv. Golden Promise 中发生突变。此前发现,这两个基因在易感大麦基因型中被谷物害虫 Rhopalosiphum padi L. 上调。测试了四个 1636/1639 双突变体、三个 1636 单突变体和两个 1639 单突变体系以及对照系的蚜虫抗性。所有突变体系均有单碱基插入,导致移码和提前终止密码子。四个双突变体系中的三个显示 b-1,3-葡聚糖酶活性显著降低,细菌鞭毛蛋白诱导导致双突变体叶片中胼胝质形成显著多于对照和单突变体系。然而,我们发现这些改良植物性状对大麦抗稻瘟病没有影响。已证实这两个基因在 Golden Promise 中均被稻瘟病上调。基因 1637 是另一种已知在稻瘟病菌中上调的 b-1,3-葡聚糖酶基因,与对照系相比,该基因在双突变系中的表达更高。由于这些蛋白质的韧皮部浓度未知,因此很难判断这是否可以弥补双突变体中 b-1,3-葡聚糖酶活性的普遍降低。

两种蚜虫调控的 b-1,3-葡聚糖酶基因突变......