机构名称:

¥ 2.0

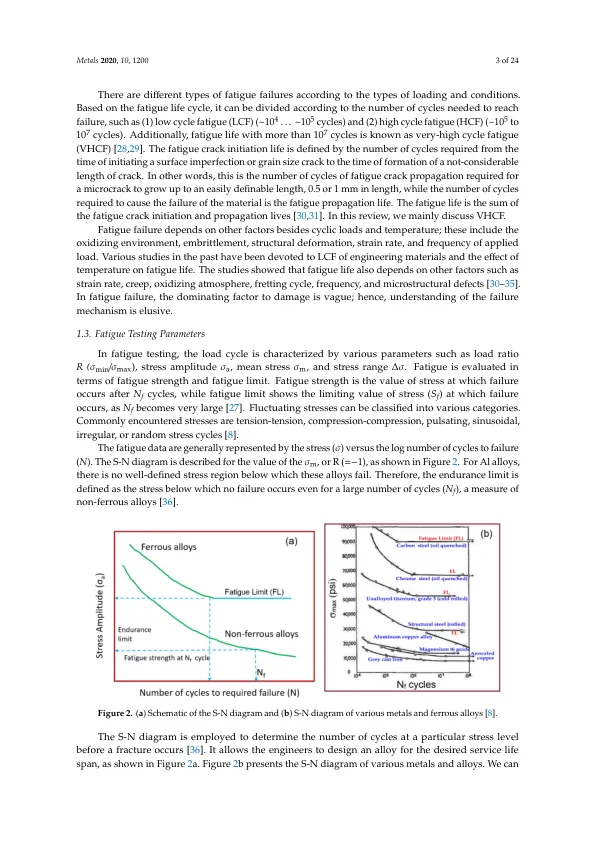

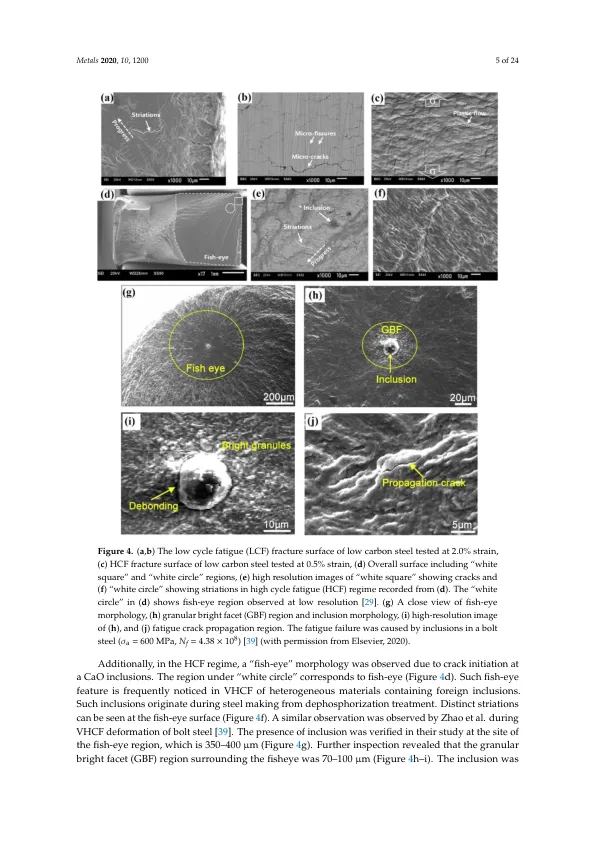

初步观察记录于 19 世纪初欧洲工业革命期间。在此期间,多条铁路、重型机车和发动机在经过长时间运行后意外发生故障。1829 年,W.A.S. Albert 在对铁链进行循环载荷试验时发现了这种故障 [1,2]。随后,在 1837 年,他在一本杂志上报道了循环载荷与金属寿命之间的关系。根据这一观察,铸铁车轴设计师 J.V. Poncelet 使用了“fatigare”一词,英国的 F. Brainthwaite 于 1854 年将其命名为疲劳 [3,4]。1842 年,法国凡尔赛附近发生了最严重的铁路灾难之一。途中几台机车的车轴断裂。经 W.J.M. 检查后,英国铁路的 Rankine 发现后,证实车轴发生了脆性断裂 [2]。根据这一观察,August Wöhler 在机车车轴失效方面进行了一些开创性的工作,为疲劳理解奠定了基础。Wöhler 绘制了克虏伯车轴钢数据与应力 (S) 和失效循环数 (N) 的关系图。该图后来被称为 S-N 图 [5,6]。S-N 图可用于预测金属的疲劳寿命和持久极限,即应力的极限阈值,低于该阈值,工程材料将表现出很高或无限高的疲劳寿命。因此,A. Wöhler 被认为是现代疲劳技术的鼻祖 [7]。1886 年,J. Bauschinger 发表了第一篇

金属 - 语义学者