机构名称:

¥ 1.0

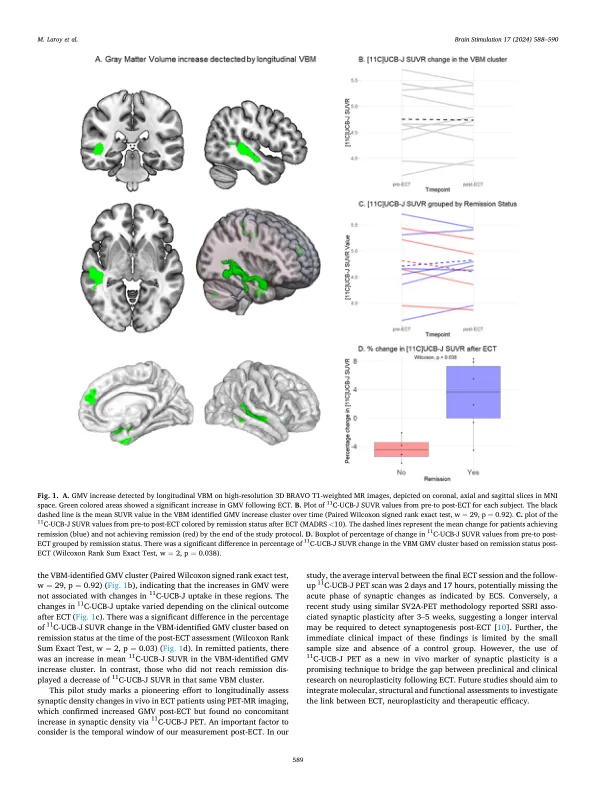

电抽搐治疗(ECT)是晚期抑郁症(LLD)的有效治疗方法,但其确切机制尚未完全了解。神经可塑性假设表明,ECT通过诱发导致神经营养作用的癫痫发作而起作用[1]。支持神经塑性假说,临床前研究表明,电性抽搐刺激(ECS)增强了神经营养因素,促进神经发生,增强突触发生,轴突发芽,树突状生长,棘突密度,以及在Hippo Campus中的突触循环(Alter)[2]。这些变化,特别是在海马和额叶前皮层中,被认为是ECT的情绪改善效果的基础[3]。然而,这些临床前发现向人类ECT治疗的翻译尚待验证。临床研究为神经可塑性假设提供了有限的直接证据,主要依赖于间接措施,例如MRI扫描来显示ECT对增加灰质体积(GMV)的影响[4]。尚不清楚这些结构变化背后的确切分子机制及其与ECT有效性的关系。此外,在ECT之后在人类中观察到的GMV的增加尚无共识,直接与所属于ECS的动物模型中看到的神经塑性变化相关。基于LeviterAcetam的新型放射性体已推动了突触密度的体内PET成像,这些放射性体的靶向具有高亲和力的靶向突触囊泡蛋白2A(SV2A)[5]。sv2a是一种关键的突触前囊泡内膜蛋白,几乎在几乎所有大脑突触中都发现[6]。a由于其SV2A亲和力和分布体积,11 C-UCB-J示踪剂是评估体内突触密度的可靠标记[5]。使用该示踪剂现在可供人类使用,研究人员可以直接观察到接受ECT的患者突触密度的变化。这项研究旨在通过利用体内突触密度成像来验证EC的临床前突触发生结果,以检测晚期抑郁症患者(LLD)患者的ECT诱导的突触发生。主要目标是评估通过T1加权MRI检测到的GMV的增加,与在急性ECT之后通过11 c-UCB-J PET测量的突触den sity的同时增加了突触den性。

环境心理学杂志

主要关键词