机构名称:

¥ 1.0

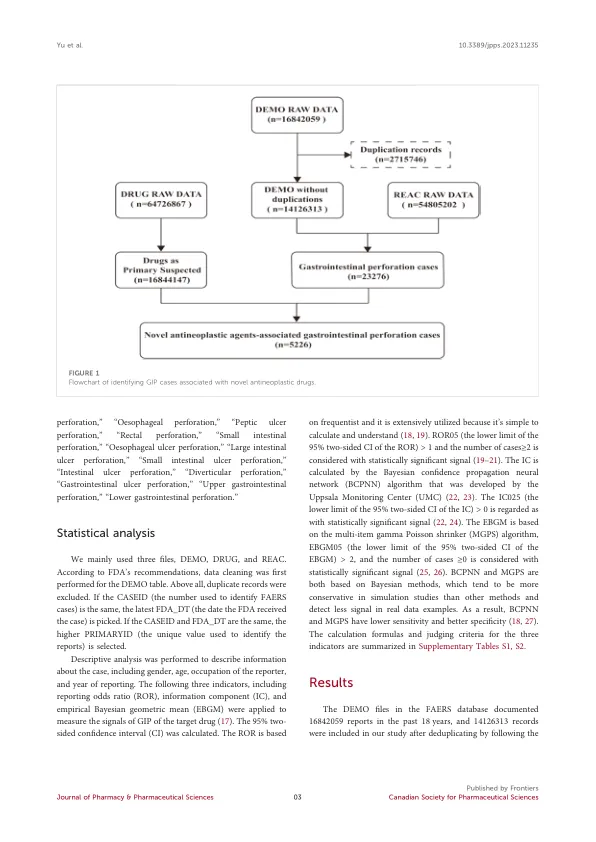

胃肠穿孔 (GIP) 是一种严重且相对少见的不良事件 (AE),可能会致命。由于药物相关的 GIP 后果严重,因此引起了临床的关注。使用非甾体抗炎药、抗凝剂、皮质类固醇、某些抗肿瘤药物和一些其他药物 ( 1 – 4 ) 都可能导致 GIP。制药行业的发展和创新催生了许多新的有效的抗癌治疗方法,如小分子靶向药物和单克隆抗体。抗体-药物偶联物、程序性细胞死亡蛋白 1 (PD-1)/程序性死亡配体 1 (PD-L1)、嵌合抗原受体 T 细胞 (CRA-T) 等正在迅速崛起,成为肿瘤患者的福音 ( 5 , 6 )。新型抗肿瘤药物引起的胃肠道不良反应已经常被提及,但有关这些新型抗肿瘤药物引起的GIP不良反应却鲜有报道。FDA增加了一个黑框,建议对GIP患者永久停用贝伐单抗(7)。血管内皮生长因子(VEGF)及其受体(VEGFR)的抑制剂与GIP可能相关(8,9)。随着越来越多的新型抗肿瘤药物问世,系统地研究新型抗肿瘤药物与GIP的关系具有重要的临床实际意义。遗憾的是,尚无大规模、全面的研究证实这种关联。美国FDA建立的庞大的不良反应报告数据库为处方药临床应用的安全性提供了丰富的真实世界数据(10)。最重要的是,这个数据库是免费的,向公众开放(11)。数据挖掘是公认的早期发现药物安全信号的良好方法,可用于预测和了解药物的安全性(12)。近年来,基于数据挖掘方法与FDA不良事件报告系统(FAERS)数据库相结合的药物警戒研究日益盛行。本研究利用FAERS数据库,通过计算不良事件信号提供参考依据,以期更好地了解GIP与新型抗肿瘤药物之间的关联,从而确保临床安全使用。

基于 FDA 不良事件报告的真实世界研究

主要关键词