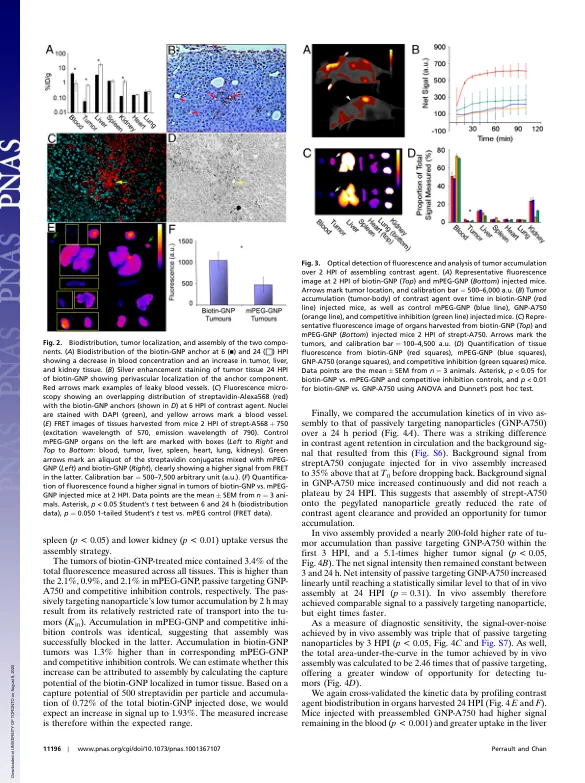

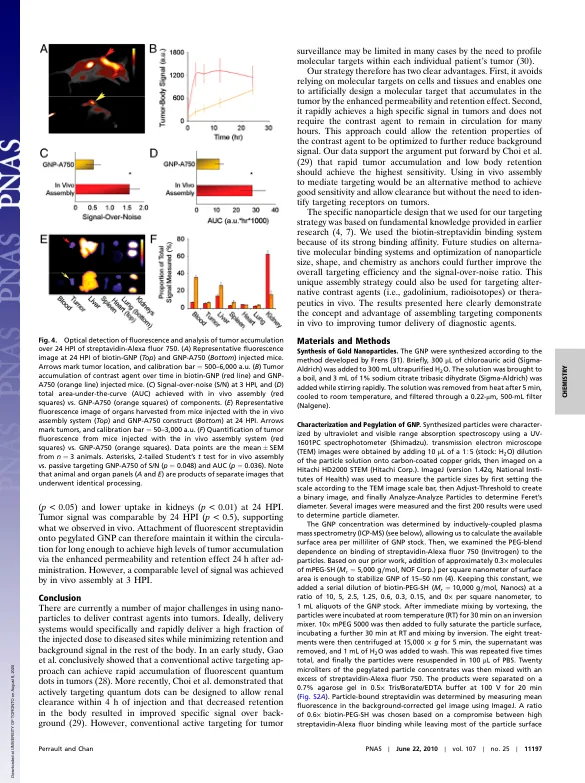

许多小分子抗癌剂由于药代动力学差,常常无法有效检测或治疗癌症。使用纳米粒子作为载体可以改善这一状况,因为纳米粒子尺寸较大,可以减少清除率并提高在肿瘤内的滞留率,但也会减慢它们从循环系统转移到肿瘤间质的速度。在这里,我们展示了一种替代策略,即分子造影剂和工程纳米粒子在肿瘤内进行体内分子组装,使较小成分的快速流入和较大成分的高滞留率相结合。该策略可使荧光造影剂在肿瘤中快速蓄积,比荧光标记的大分子或纳米粒子对照快 16 倍和 8 倍。诊断灵敏度是被动靶向纳米粒子的 3.0 倍,并且这一改善在注射 3 小时后实现。体内组装方法的优势在于小分子药物可在肿瘤内快速积累、循环时间要求更短、可在保持肿瘤成像灵敏度的同时进行全身清除,并且肿瘤中的纳米粒子锚可用于改变造影剂、治疗剂和其他纳米粒子的药代动力学。这项研究展示了纳米粒子在肿瘤内的分子组装,为未来设计用于医疗的纳米材料提供了新的基础。确定癌症的正确预后和治疗方案需要对肿瘤进行准确的分期和监测。目前的检测策略通常将灵敏的成像方式与造影剂相结合(1、2)。然而,这些方法在许多情况下无法检测到病变,通常是因为成像对比度较差(2)。这可以通过将造影剂与聚合物或纳米粒子连接起来的肿瘤靶向策略来改善。纳米粒子非常适合用作肿瘤靶向载体,因为它们的体内行为由其设计决定,并且它们能够通过增强的渗透性和滞留效应泄漏到肿瘤中并在肿瘤中积聚(3 – 7)。尽管有这些优势,但仍有几个障碍限制了基于纳米粒子的靶向策略进行有效的肿瘤检测。被动靶向需要大直径的粒子,但这同时限制了向肿瘤的运输,并且只有在循环中经过数小时后才会发生积聚(8 – 10)。主动靶向纳米粒子设计可以实现更快的积聚(11 – 13),但可能不适合检测抗原未表征或异质性因此不可靠的病变。最后,纳米粒子在体内循环和持续时间较长,引发了对诊断或治疗药物毒性的潜在担忧。因此,开发一种靶向策略将造影剂快速聚集到肿瘤中,而无需依赖抗原表征,也不会在体内长期存在,这将是有利的。纳米粒子通过肿瘤细胞外基质的运动主要依赖于扩散 (8)。我们实验室最近的一项体内研究表明,扩散运输受到较大粒径的限制,粒径为 100 纳米时可忽略不计。发现直径为 80 纳米的纳米粒子缓慢渗透到间质中,并在注射 24 小时后定位在渗漏血管的几个细胞长度内

纳米粒子成分的体内组装以改善靶向癌症成像

主要关键词