机构名称:

¥ 2.0

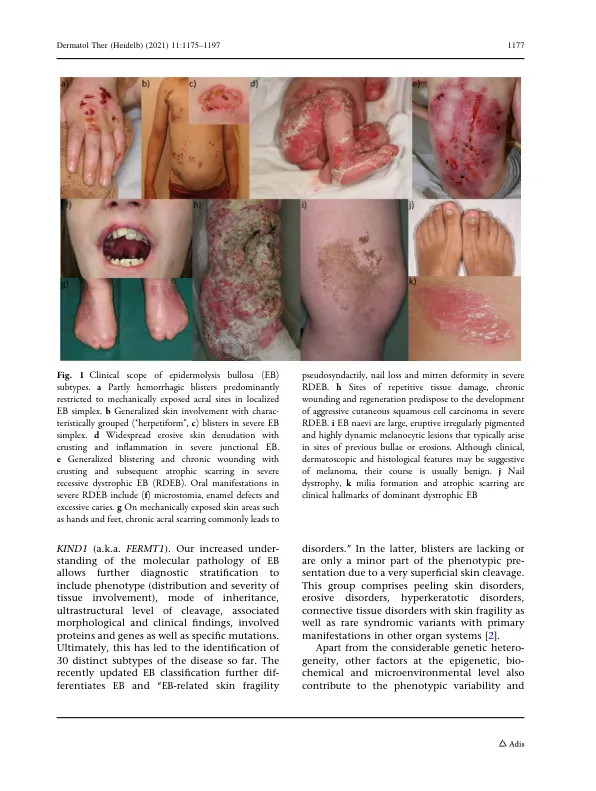

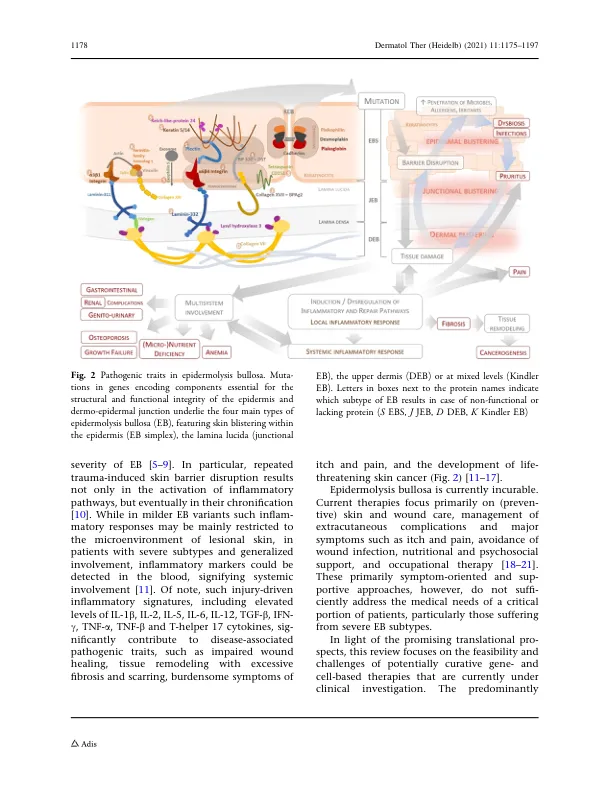

表皮分解bullosa(EB)定义了稀有的,遗传性的皮肤脆弱性疾病的子集,这些疾病具有机械性创伤时可变严重程度可变的特征性粘液性泡沫[1]。迄今为止,已将16个不同基因的突变鉴定为EB的根本原因。这些基因主要编码与皮肤和粘膜表皮和皮肤表皮基质基底膜区(BMZ)维持的结构和功能完整性有关的蛋白质。突变导致这些蛋白质的功能降低或功能丧失,不仅损害了组织的稳定性和弹性,而且在某些情况下,关键的细胞过程会影响组织自身修复和维持其障碍功能的能力[2]。在观察到的高表型变异性中反映了该疾病的遗传异质性,范围从轻度局部起泡到伴有几种次要并发症的差异和广义侵蚀。此外,与疾病相关的基因的表达不限于皮肤,而是在其他上皮组织(气遗传,呼吸道和泌尿生殖道)或间充质器官(光滑和骨骼肌)中无处不在。这使EB的全身性疾病更为严重,与Primary多器官介入以及伴随的次要次要外并发症以及显着的发病率和死亡率有关(图1)[3,4]。表皮分解bullosa基于BMZ内的水泡水平,分为四种主要类型,该水平由受影响蛋白的组织定位定义。EB单纯形(EBS),其特征是表皮内泡沫,最常见于KRT5,KRT14和PLEC1中的突变。lamina lucida内的水泡定义为junctional subtype(jeb),主要是由lamb3和col17a1突变引起的。营养不良的EB(DEB)呈现带有皮肤(即亚果皮densa)的泡沫,是由Col7a1的改变引起的。最后,由于

表皮溶解基因靶向基因的临床观点

主要关键词